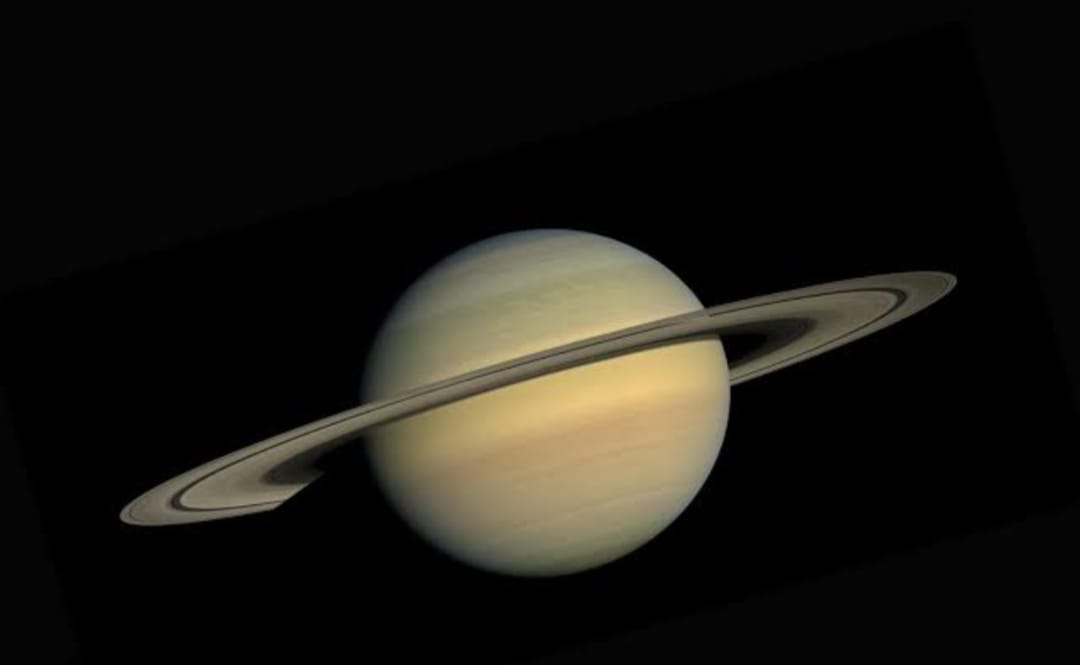

बृहस्पति ग्रह क्या है?

बृहस्पति सूर्य से पाँचवाँ ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना और सूर्य के द्रव्यमान के एक हज़ारवें हिस्से से थोड़ा कम है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 11 गुना और सूर्य के व्यास का दसवां हिस्सा है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 5.20 AU (778.5 Gm) की दूरी पर करता है, जिसकी परिक्रमा अवधि11.86 वर्ष । यह पृथ्वी के रात्रि आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे चमकीला प्राकृतिक पिंड है, और इसे प्रागैतिहासिक काल से देखा जा रहा है। इसका नाम प्राचीन रोमन धर्म के प्रमुख देवता बृहस्पति के नाम पर रखा गया है।

बृहस्पति सूर्य के ग्रहों में सबसे पहले बना, और सौरमंडल के प्रारंभिक चरण के दौरान इसके आंतरिक प्रवास ने अन्य ग्रहों के निर्माण इतिहास को काफी प्रभावित किया। बृहस्पति के वायुमंडल में द्रव्यमान के हिसाब से 76% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है, और इसका आंतरिक भाग सघन है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नियॉन जैसे तत्वों और अमोनिया, जलवाष्प, फॉस्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोकार्बन जैसे यौगिकों के अंश मौजूद हैं। बृहस्पति में हीलियम की प्रचुरता सूर्य के 80% के बराबर है, जो शनि की संरचना के समान है।

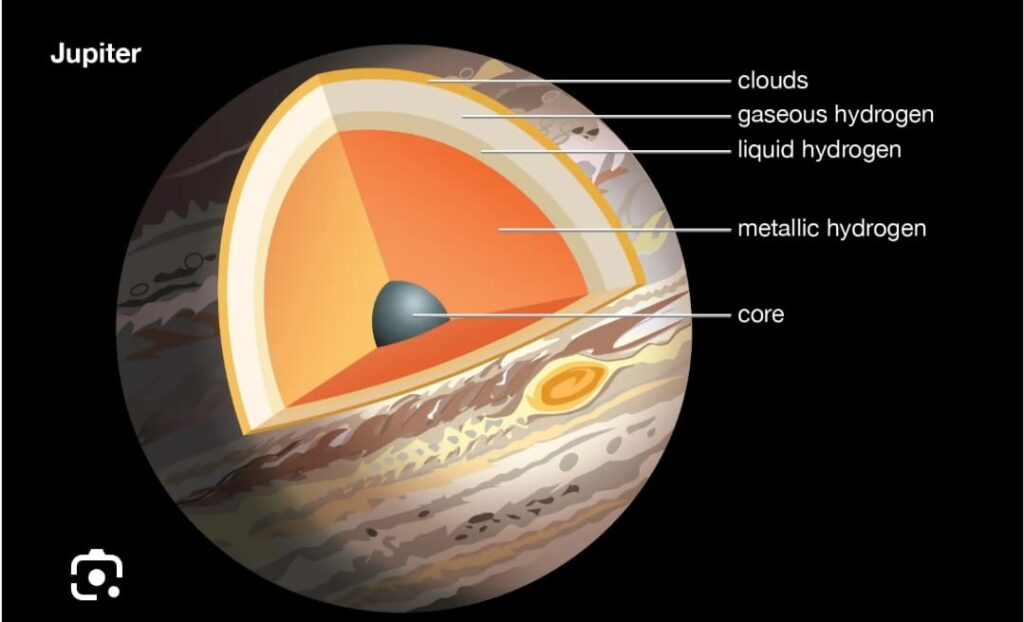

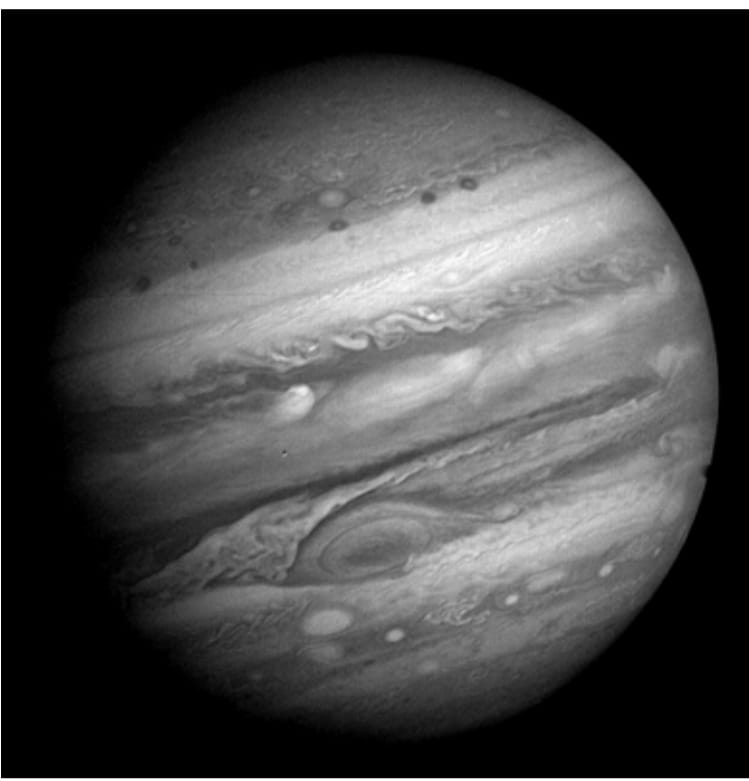

बाह्य वायुमंडल अक्षांशीय बैंडों की एक श्रृंखला में विभाजित है, जिनकी परस्पर क्रियाशील सीमाओं पर अशांति और तूफान हैं; इसका सबसे स्पष्ट परिणाम ग्रेट रेड स्पॉट है, जो 1831 से दर्ज किया गया एक विशाल तूफान है। अपनी तीव्र घूर्णन दर, दस घंटे में एक चक्कर, के कारण बृहस्पति एक चपटा गोलाकार है; इसके ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा के चारों ओर इसका हल्का लेकिन ध्यान देने योग्य 6.5% [e] उभार है। ऐसा माना जाता है कि इसकी आंतरिक संरचना में तरल धात्विक हाइड्रोजन का एक बाहरी मेंटल और सघन पदार्थ का एक फैला हुआ आंतरिक कोर शामिल है।

गठन और प्रवास:

बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे पुराना ग्रह माना जाता है, जिसका निर्माण सूर्य के बनने के ठीक दस लाख साल बाद और पृथ्वी से लगभग 5 करोड़ साल पहले हुआ था। सौरमंडल निर्माण के वर्तमान मॉडल बताते हैं कि बृहस्पति का निर्माण हिम रेखा पर या उससे आगे हुआ था : प्रारंभिक सूर्य से दूरी जहां तापमान इतना ठंडा था कि पानी जैसे वाष्पशील पदार्थ ठोस में संघनित हो सकें। सबसे पहले एक ठोस कोर का निर्माण करने के बाद, ग्रह ने अपने गैसीय वातावरण को जमा किया। इसलिए, सौर नेबुला के पूरी तरह से फैलने से पहले ही ग्रह का निर्माण हो गया होगा। [28] इसके निर्माण के दौरान, बृहस्पति का द्रव्यमान धीरे-धीरे बढ़ता गया जब तक कि यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 20 गुना नहीं हो गया जिसका लगभग आधा हिस्सा सिलिकेट, बर्फ और अन्य भारी-तत्व घटकों से बना था।जब प्रोटो -बृहस्पति पृथ्वी के 50 द्रव्यमान से बड़ा हो गया ?

” ग्रैंड टैक परिकल्पना “ के अनुसार, बृहस्पति सूर्य से लगभग 3.5 AU (520 मिलियन किमी; 330 मिलियन मील) की दूरी पर बनना शुरू हुआ। जैसे-जैसे युवा ग्रह ने द्रव्यमान अर्जित किया, सूर्य की परिक्रमा करने वाली गैस डिस्क और शनि से कक्षीय अनुनादों के साथ इसकी अंतःक्रिया ने इसे अंदर की ओर पलायन करने के लिए प्रेरित किया। इसने सूर्य के करीब परिक्रमा करने वाले कई सुपर-अर्थ की कक्षाओं को परेशान कर दिया, जिससे वे विनाशकारी रूप से टकरा गए। बाद में शनि ने बृहस्पति की तुलना में तेज दर से अंदर की ओर पलायन करना शुरू कर दिया होगा जब तक कि दोनों ग्रह सूर्य से लगभग 1.5 AU (220 मिलियन किमी; 140 मिलियन मील) की दूरी पर 3:2 औसत गति अनुनाद में कैद नहीं हो गए इसने प्रवास की दिशा बदल दी यह सब 3-6 मिलियन वर्षों की अवधि में हुआ, बृहस्पति का अंतिम प्रवास कई लाख वर्षों में हुआ

ग्रैंड टैक परिकल्पना के साथ कई अनसुलझे मुद्दे हैं। स्थलीय ग्रहों के परिणामी निर्माण समय-सीमा मापी गई तात्विक संरचना के साथ असंगत प्रतीत होते हैं।यदि बृहस्पति सौर निहारिका से होकर गुजरा होता, तो संभवतः सूर्य के बहुत निकट की कक्षा में स्थापित हो गया होता। सौर मंडल निर्माण के कुछ प्रतिस्पर्धी मॉडल बृहस्पति के ऐसे कक्षीय गुणों के साथ निर्माण की भविष्यवाणी करते हैं जो वर्तमान ग्रह के करीब हैं। अन्य मॉडल बृहस्पति के निर्माण की भविष्यवाणी बहुत दूर, जैसे कि 18 एयू (2.7 अरब किमी; 1.7 अरब मील) पर करते हैं।

नाइस मॉडल के अनुसार, सौर मंडल के इतिहास के पहले 600 मिलियन वर्षों में प्रोटो- कूइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के गिरने से बृहस्पति और शनि अपने प्रारंभिक पदों से 1:2 अनुनाद में चले गए, जिससे शनि एक उच्च कक्षा में स्थानांतरित हो गया, जिससे यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं में बाधा उत्पन्न हुई, कूइपर बेल्ट कम हो गया, और लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट शुरू हो गया ।

नाम और प्रतीक:

प्राचीन ग्रीक और रोमन दोनों सभ्यताओं में, बृहस्पति का नाम दिव्य देवताओं के प्रमुख देवता के नाम पर रखा गया था : यूनानियों के लिए ज़ीउस और रोमनों के लिए बृहस्पति ।अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने औपचारिक रूप से 1976 में ग्रह के लिए बृहस्पति नाम अपनाया और तब से अपने नए खोजे गए उपग्रहों का नाम भगवान के प्रेमियों, पसंदीदा और वंशजों के नाम पर रखा है।

लैटिन में, इओविस, इयुपिटर, यानी बृहस्पति का जनन कारक है। यह ज़ीउस (‘आकाश पिता’) की व्युत्पत्ति से जुड़ा है। अंग्रेजी समतुल्य, जोव, 14वीं शताब्दी के आसपास ग्रह के लिए एक काव्यात्मक नाम के रूप में प्रचलित हुआ।

जोवियन, बृहस्पति का विशेषण रूप है। मध्य युग में ज्योतिषियों द्वारा प्रयुक्त पुराने विशेषण रूप’ जोवियल ‘ का अर्थ ‘खुश’ या ‘प्रमुदित’ हो गया है, जो ज्योतिष में बृहस्पति के प्रभाव से जुड़ी मनोदशाएँ हैं।

मूल यूनानी देवता ज़ीउस मूल शब्द ज़ेनो- प्रदान करता है, जिसका उपयोग बृहस्पति से संबंधित कुछ शब्दों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ज़ेनोग्राफी।

संगठन:

बृहस्पति का वायुमंडल द्रव्यमान के हिसाब से लगभग 76% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। आयतन के हिसाब से, ऊपरी वायुमंडल लगभग 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम है, कम अनुपात के साथ व्यक्तिगत हीलियम परमाणुओं के वायुमंडल के इस हिस्से में बने हाइड्रोजन के अणुओं की तुलना में अधिक भारी होने के कारण।

वायुमंडल में कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और नियॉन जैसे तत्व, के साथ-साथ अमोनिया, जल वाष्प, फॉस्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, ईथेन और बेंजीन जैसे हाइड्रोकार्बन की थोड़ी मात्रा मौजूद है। इसकी सबसे बाहरी परत में जमे हुए अमोनिया के क्रिस्टल हैं। ग्रह का आंतरिक भाग सघन है, जिसमें द्रव्यमान के हिसाब से लगभग 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 5% अन्य तत्व हैं।

हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडलीय अनुपात आदिकालीन सौर निहारिका की सैद्धांतिक संरचना के करीब है। ऊपरी वायुमंडल में निऑन का द्रव्यमान 20 भाग प्रति मिलियन होता है, जो सूर्य की तुलना में लगभग दसवां हिस्सा है। बृहस्पति की हीलियम प्रचुरता सूर्य की तुलना में लगभग 80% है, क्योंकि इन तत्वों का हीलियम युक्त बूंदों के रूप में अवक्षेपण होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रह के आंतरिक भाग में गहराई से होती है।

स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर, शनि को बृहस्पति की संरचना के समान माना जाता है, लेकिन अन्य विशाल ग्रहों यूरेनस और नेपच्यून में हाइड्रोजन और हीलियम अपेक्षाकृत कम हैं और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर सहित अगले सबसे आम तत्व अपेक्षाकृत अधिक हैं। इन ग्रहों को बर्फ के दानव के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके निर्माण के दौरान, इन तत्वों को बर्फ के रूप में उनमें शामिल किया गया माना जाता है; हालाँकि, उनमें संभवतः बहुत कम बर्फ होती है।

आंतरिक संरचना:

21वीं सदी की शुरुआत से पहले, अधिकांश वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के निर्माण के लिए दो परिदृश्यों में से एक का प्रस्ताव रखा था। यदि ग्रह पहले एक ठोस पिंड के रूप में एकत्रित हुआ, तो इसमें एक घना कोर, तरल धात्विक हाइड्रोजन की एक आसपास की परत (कुछ हीलियम के साथ) होगी जो ग्रह की त्रिज्या के लगभग 80% तक फैली होगी, और एक बाहरी वायुमंडल जिसमें मुख्य रूप से आणविक हाइड्रोजन शामिल होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि ग्रह गैसीय प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क से सीधे ढह गया, तो यह उम्मीद की जाती थी कि इसमें पूरी तरह से कोर नहीं होगा, इसके बजाय केंद्र तक एक सघन से सघन तरल (मुख्य रूप से आणविक और धात्विक हाइड्रोजन) होगा। जूनो मिशन के डेटा से पता चला है कि बृहस्पति का एक फैला हुआ कोर है जो इसके मेंटल में मिल जाता है, जो ग्रह की त्रिज्या के 30-50% तक फैला है यह मिश्रण प्रक्रिया निर्माण के दौरान उत्पन्न हुई होगी, जबकि ग्रह ने आसपास के नेबुला से ठोस और गैसों को एकत्रित किया होगा।

हीलियम और नियॉन की वर्षा जैसी बूंदें निचले वायुमंडल से नीचे गिरती हैं, जिससे ऊपरी वायुमंडल में इन तत्वों की प्रचुरता कम हो जाती है; गणना से पता चलता है कि हीलियम 60,000 किमी (37,000 मील) (बादलों के शीर्ष से 11,000 किमी [6,800 मील] नीचे) की त्रिज्या पर धात्विक हाइड्रोजन से अलग हो जाती है और बादलों के नीचे 50,000 किमी (31,000 मील) (22,000 किमी [14,000 मील]) पर फिर से विलीन हो जाती है।हीरों की वर्षा होने का सुझाव दिया गया है, साथ ही शनि [88] और बर्फ के दिग्गज यूरेनस और नेपच्यून पर भी।

बृहस्पति के अंदर का तापमान और दबाव लगातार बढ़ता है क्योंकि ग्रह निर्माण की गर्मी केवल संवहन द्वारा ही बाहर निकल सकती है। सतह की गहराई पर जहां वायुमंडलीय दबाव का स्तर लगभग एक मानक पृथ्वी वायुमंडल (लगभग 0.10 एमपीए (1 बार)) है, तापमान लगभग 165 के (-108 डिग्री सेल्सियस; -163 डिग्री फ़ारेनहाइट) है। वह क्षेत्र जहां सुपरक्रिटिकल हाइड्रोजन धीरे-धीरे आणविक द्रव से धात्विक द्रव में बदलता है, क्रमशः 50-400 जीपीए के दबाव रेंज में 5,000-8,400 के (4,730-8,130 डिग्री सेल्सियस; 8,540-14,660 डिग्री फ़ारेनहाइट) तापमान के साथ फैला है।

वायुमंडल:

बृहस्पति का वायुमंडल मुख्य रूप से आणविक हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें पानी, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसे अन्य यौगिकों की थोड़ी मात्रा है। बृहस्पति का वायुमंडल बादल परतों के नीचे लगभग 3,000 किलोमीटर (2,000 मील) की गहराई तक फैला हुआ है

बादल की परतें:

बृहस्पति के बादल तंत्र का एक महीने के दौरान गतिशील होने का टाइमलैप्स (1979 में वॉयजर 1 के उड़ान के दौरान लिया गया चित्र)

बृहस्पति हमेशा अमोनिया क्रिस्टल के बादलों से ढका रहता है, जिसमें अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड भी हो सकता है। बादल वायुमंडल की ट्रोपोपॉज़ परत में स्थित होते हैं, जो विभिन्न अक्षांशों पर बैंड बनाते हैं, जिन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। इन्हें हल्के रंग के क्षेत्रों और गहरे बेल्ट में विभाजित किया गया है। इन परस्पर विरोधी परिसंचरण पैटर्न की परस्पर क्रिया तूफान और अशांति का कारण बनती है। जोनल जेट धाराओं में 100 मीटर प्रति सेकंड (360 किमी/घंटा; 220 मील प्रति घंटे) की हवा की गति आम है।यह देखा गया है कि साल-दर-साल क्षेत्रों की चौड़ाई, रंग और तीव्रता अलग-अलग होती है, लेकिन वे वैज्ञानिकों द्वारा उन्हें नाम देने के लिए पर्याप्त स्थिर रहे हैं।

बादल की परत लगभग 50 किमी (31 मील) गहरी है और इसमें अमोनिया बादलों की कम से कम दो परतें हैं: शीर्ष पर एक पतला, स्पष्ट क्षेत्र और एक मोटा, निचला डेक।

अमोनिया बादलों के नीचे पानी के बादलों की एक पतली परत हो सकती है, जैसा कि बृहस्पति के वायुमंडल में पाई गई बिजली की चमक से पता चलता है। ये विद्युत निर्वहन पृथ्वी पर बिजली की तुलना में एक हजार गुना अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। माना जाता है कि पानी के बादल उसी तरह से गरज के साथ तूफान उत्पन्न करते हैं जैसे स्थलीय गरज के साथ, आंतरिक भाग से उठने वाली गर्मी से प्रेरित होते हैं। जूनो मिशन ने “उथली बिजली” की उपस्थिति का खुलासा किया, जो वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर अमोनिया-पानी के बादलों से उत्पन्न होती है। [98] बृहस्पति के ऊपरी वायुमंडल में ऊपरी वायुमंडलीय बिजली देखी गई है, जो लगभग 1.4 मिलीसेकंड तक चलने वाली चमकदार चमक होती है । इन्हें “एल्वेस” या “स्प्राइट्स” कहा जाता है और ये हाइड्रोजन के कारण नीले या गुलाबी दिखाई देते हैं

बृहस्पति के बादलों में नारंगी और भूरे रंग ऊपर उठने वाले यौगिकों के कारण होते हैं जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर रंग बदलते हैं। इनकी सटीक संरचना अभी भी अनिश्चित है, लेकिन माना जाता है कि ये पदार्थ फॉस्फोरस, सल्फर या संभवतः हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। ये रंगीन यौगिक, जिन्हें क्रोमोफोर कहा जाता है, निचले डेक के गर्म बादलों के साथ मिल जाते हैं। हल्के रंग के ये क्षेत्र तब बनते हैं जब ऊपर उठती संवहन कोशिकाएँ क्रिस्टलीकृत अमोनिया बनाती हैं जो क्रोमोफोर को दृष्टि से छिपा देती हैं।

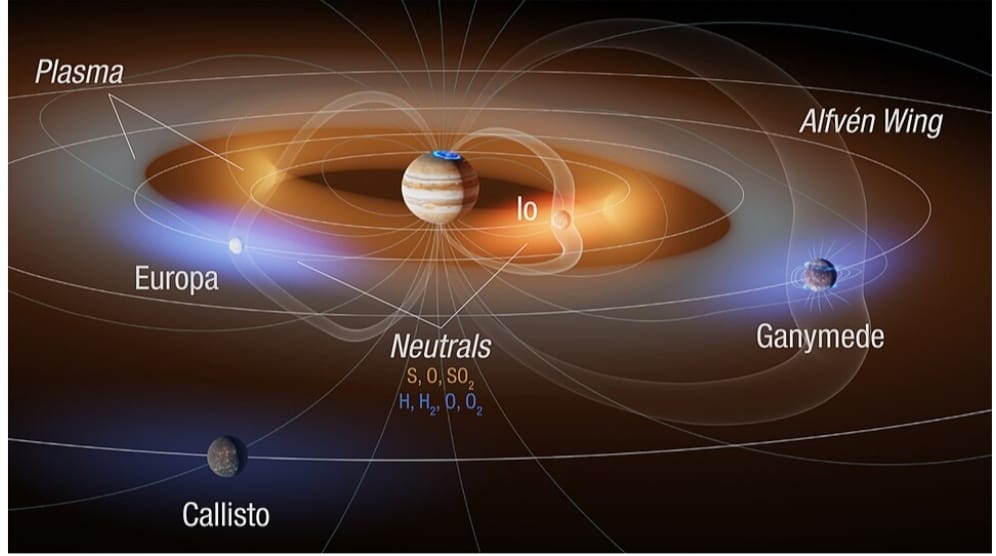

चुंबकीयमंडल:

बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सौरमंडल के किसी भी ग्रह से अधिक मजबूत है, जिसमें 4.170 गॉस (0.4170 एमटी) का द्विध्रुवीय क्षण है जो घूर्णन के ध्रुव से 10.31 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। सतह चुंबकीय क्षेत्र की ताकत 2 गॉस (0.20 एमटी) से लेकर 20 गॉस (2.0 एमटी) तक भिन्न होती है; ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र भंवर धाराओं – चालक पदार्थों की घूमती गतिविधियों – द्वारा तरल, धात्विक हाइड्रोजन कोर के भीतर उत्पन्न होता है। ग्रह से लगभग 75 बृहस्पति त्रिज्या पर, सौर हवा के साथ मैग्नेटोस्फीयर की परस्पर क्रिया एक धनुष झटका उत्पन्न करती है। बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर के आस सौर वायु इन क्षेत्रों के साथ क्रिया करती है, बृहस्पति के पवन-पक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को लंबा करती है और इसे तब तक बाहर की ओर फैलाती है जब तक कि यह लगभग शनि की कक्षा तक नहीं पहुँच जाता।

चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखी बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जिससे इसकी कक्षा के साथ एक गैस टोरस बनता है। गैस बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर में आयनित होती है, जिससे सल्फर और ऑक्सीजन आयन बनते हैं। वे, बृहस्पति के वायुमंडल से उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों के साथ मिलकर बृहस्पति के भूमध्यरेखीय तल में एक प्लाज्मा शीट बनाते हैं। शीट में प्लाज्मा ग्रह के साथ घूमता है, जिससे द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र का विरूपण एक मैग्नेटोडिस्क में हो जाता है। प्लाज्मा शीट के भीतर इलेक्ट्रॉन 0.6-30 मेगाहर्ट्ज की सीमा में छोटे, अध्यारोपित विस्फोटों के साथ एक मजबूत रेडियो हस्ताक्षर उत्पन्न करते हैं, जो उपभोक्ता-ग्रेड शॉर्टवेव रेडियो रिसीवर के साथ पृथ्वी से पता लगाने योग्य हैं। जैसे ही आयो इस टोरस से गुजरता है जब पृथ्वी इस शंकु को काटती है, तो बृहस्पति से रेडियो उत्सर्जन सूर्य के रेडियो आउटपुट से अधिक हो सकता है;

READ MORE:

★⁂⁙Y𝘰ᶹтᶹß𝒆⁙⁂★: link

★⁂⁙𝐖ℎ𝒂𐍄ꜱꭺᴩᴩ⁙⁂★: link