India’s Indigenous Space Station: BAS: The Beginning of the Future: भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन: BAS – भविष्य की शुरुआत

India’s Indigenous Space Station: BAS: The Beginning of the Future: भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन: BAS – भविष्य की शुरुआत

Space Station

प्रस्तावना: Space Station

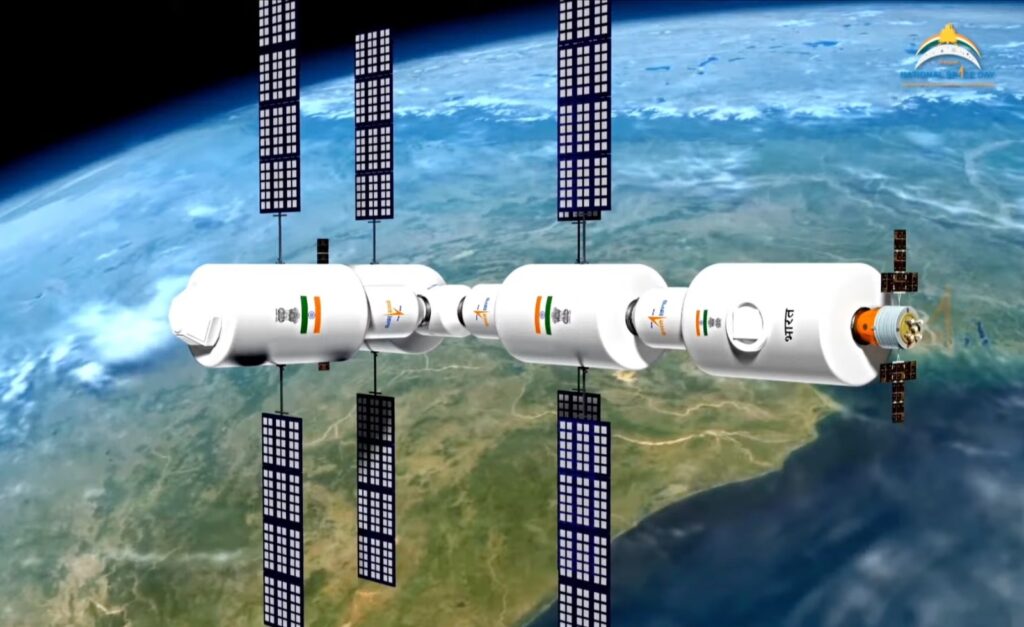

भारत अपने अंतरिक्ष अभियान में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहा है: Indian Space Research Organisation (ISRO) द्वारा विकसित किया जा रहा “BAS” अर्थात Bharatiya Antariksh Station — एक स्वदेशी मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन। यह लेख इसके उद्देश्य, विकास-पथ, तकनीकी विशेषताएँ, चुनौतियाँ, वैश्विक भूमिका और आगे की राह पर प्रकाश डालेगा।

1. क्या है BAS?: Space Station

- BAS भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित करने का लक्ष्य है।

- इसका पूरा नाम है “Bharatiya Antariksh Station” (भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन)।

- इसे मॉड्यूलर रूप से बनाया जाएगा — अर्थात विभिन्न मॉड्यूल्स (कोर मॉड्यूल, प्रयोगशालाएँ, जीवन समर्थन इकाइयाँ) जो बाद में जोड़ी जा सकेंगी।

- ISRO ने बताया है कि पहला मॉड्यूल 2028 में लांच होने की संभावना है और पूरी तैनाती लगभग 2035 तक लक्ष्यबद्ध है।

2. उद्देश्य और महत्व: Space Station

2.1 मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिशनों की तैयारी: Space Station

BAS के माध्यम से भारत मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा (crewed spaceflight) में लंबी अवधि के ठहराव और अनुसंधान-मिशनों को सक्षम करेगा, जो कि भविष्य में चंद्रमा या मंगल जैसी गंतव्यों के लिए पहला कदम है।

2.2 माइक्रोग्रेविटी एवं विज्ञान-अनुसंधान: Space Station

इस स्टेशन से माइक्रोग्रेविटी (शून्य गुरुत्वाकर्षण) में विज्ञान-अनुसंधान, जैविक, भौतिकी, सामग्री विज्ञान, अंतरिक्ष चिकित्सा आदि क्षेत्र में काम संभव होगा — जिसे वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्टेशन जैसे प्लेटफार्मों पर ही किया जा रहा है।

2.3 स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सशक्तिकरण: Space Station

अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण भारत के अंदर जीवन समर्थन प्रणाली (Life Support Systems), डॉकिंग मैकेनिज्म, ऑर्बिटल मॉड्यूल्स आदि विकसित करने के लिए एक अवसर है — जिससे भारत की अंतरिक्ष क्षमताएँ और विकसित होंगी।

2.4 वैश्विक सहयोग एवं अर्थव्यवस्था: Space Station

इस मंच से भारत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कमर्शियल स्पेस सेक्टर, अंतरिक्ष पर्यटन, व अन्य देशों के साथ अनुसंधान साझेदारी में प्रवेश कर सकता है।

2.5 प्रेरणा और मानव संसाधन विकास: Space Station

युवा वैज्ञानिकों, अभियंताओं और शोधकर्ताओं के लिए यह एक प्रेरणादायक लक्ष्य है — विज्ञान-प्रवेश को बढ़ावा देगा।

3. समयरेखा (Timeline): Space Station

- 2019 में BAS की अवधारणा सार्वजनिक हुई थी।

- सितंबर 2024 में भारत सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दी थी।

- पहला मॉड्यूल अनुमानतः 2028 में लॉन्च होगा।

- पूरी तैनाती और मानवयुक्त मिशन के लिए लक्ष्य लगभग 2035 है।

4. तकनीकी विशेषताएँ एवं डिजाइन: Space Station

4.1 कक्षा एवं संरचना

BAS को लगभग 400-450 किमी की कक्षा में रखने का प्रस्ताव है।

डिजाइन के अनुसार स्टेशन का द्रव्यमान ~52 टन होगा, आयाम लगभग 27 म × 20 म का अनुमानित है।

4.2 मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन

- 5 मॉड्यूल्स की योजना: कोर, विज्ञान मॉड्यूल, प्रयोगशाला, आम उपयोग मॉड्यूल आदि।

- डॉकिंग पोर्ट, मानव ठहराव के कक्ष, अनुसंधान कक्ष आदि शामिल होंगे।

4.3 जीवन समर्थन व सुरक्षा प्रणालियाँ: Space Station

ECLSS (Environmental Control and Life Support System) प्रणाली प्रस्तावित है।

माइक्रो-मीटरॉयड ऑर्बिटल डेब्री (MMOD) सुरक्षा, थर्मल प्रोटेक्शन, विकिरण सुरक्षा आदि की व्यवस्था होगी।

4.4 डॉकिंग व मॉड्यूल परिवर्तन

- भारत-निर्मित डॉकिंग प्रणाली और बर्थिंग मैकेनिज्म का विकास किया जा रहा है।

- मॉड्यूल्स को बाद में जोड़ा जा सकेगा, विस्तार की सुविधा होगी।

5. भारत-विस्तार का लाभ: Space Station

- भारत को निरंतर मानवयुक्त मिशन संचालित करने की क्षमता मिलेगा, जो भविष्य में चंद्र या मंगल मिशन के लिए महत्वपूर्ण है।

- अनुसंधान और नवोन्मेष में बढ़ावा मिलेगा — जैसे माइक्रोग्रेविटी कृषि, औषधीय प्रयोग, सामग्री विज्ञान।

- स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों के लिए अवसर खुलेंगे — स्टेशन से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बढ़ेगी।

- वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर भारत की स्थिति और तकनीकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी।

6. चुनौतियाँ और विचार-विमर्श: Space Station

6.1 तकनीकी जटिलताएँ

मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन के विकास में तकनीकी चुनौतियाँ काफी हैं — जैसे जीवन समर्थन प्रणाली, लंबे समय तक मानव ठहराव, थर्ड-पार्टी पुर्जों का विकास।

6.2 वित्तीय एवं संसाधन सीमाएँ

इतनी बड़ी परियोजना के लिए पर्याप्त बजट, समय प्रबंधन और संसाधन उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी।

6.3 प्रतिस्पर्धा एवं समय-सीमा

वैश्विक स्तर पर कई देश और निजी कंपनियाँ अंतरिक्ष स्टेशन या ऑर्बिटल प्लेटफार्म बना रही हैं। भारत को समय पर कार्य सम्पन्न करना होगा ताकि यह पीछे न रह जाए।

6.4 मानव स्वास्थ्य व दीर्घकालीन ठहराव

लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव, विकिरण, शारीरिक परिवर्तन आदि को समझना अत्यावश्यक होगा।

7. वैश्विक परिप्रेक्ष्य: Space Station

- वर्तमान में कार्यरत प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन हैं: International Space Station (ISS) और Tiangong Space Station (चीन)।

- BAS आने से भारत इन प्रमुख खिलाड़ियों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।

- आगे चलकर यह अन्य देशों और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी-मॉडल को भी बढ़ावा दे सकता है — अनुसंधान, अंतरिक्ष पर्यटन, मालभेजवहन आदि के लिए।

8. आगे की राह और भविष्य: Space Station

- 2025–28: पहला मॉड्यूल लॉन्च, असिस्ट तकनीक-प्रमाणीकरण।

- 2028–35: अन्य मॉड्यूल्स का जोड़, मानवयुक्त मिशन की शुरुआत।

- 2030 के बाद: लंबी अवधि ठहराव, अंतरिक्ष पर्यटन प्रारंभिक स्वरूप, पृथ्वी-अवलोकन व अनुसंधान विस्तार।

- दीर्घकाल में: चंद्रमा, मंगल या अन्य गंतव्यों के लिए स्टेशन-सेटअप का आधार तैयार होना।

निष्कर्ष: Space Station

BAS न केवल भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह विज्ञान-अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, मानव क्षमता विस्तार और वैश्विक सहयोग का एक मंच भी बनेगा। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से देश को दीर्घकालीन लाभ होंगे — चाहे वो अनुसंधान में हो, उद्योग में हो या अंतरिक्ष में मानवीय उपस्थिति बढ़ाने में। समय की चुनौतियाँ बड़ी होंगी, लेकिन संभावनाएँ उतनी ही विश्वसनीय।

★⁂⁙Y𝘰ᶹтᶹß𝒆⁙⁂★: LINK

★⁂⁙𝐖ℎ𝒂𐍄ꜱꭺᴩᴩ⁙⁂★: LINK